三、制作实战:五大核心要素解析

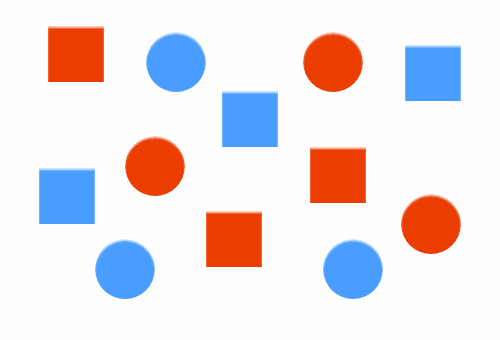

要素一:情节驱动的色彩设计 在职场短剧《升职陷阱》中,关键文件故意设计为不同纹理而非仅靠颜色区分,既推进剧情又避免色盲观众困惑。制作人李薇透露:"我们要求编剧先创作黑白版本剧本,确保情节不依赖色彩也能成立。"

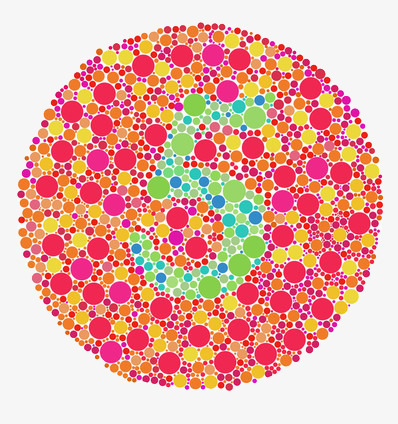

第三代技术(2022至今):智能语义着色 结合深度学习与色彩心理学,建立场景语义与色彩表达的智能映射。里程碑作品《爱情信号灯》中,交通灯情节同时采用形状变化(圆形→三角形)和亮度闪烁双重提示,实现全色觉群体的无障碍观看。

第二代技术(2019-2021):动态区域调色 通过AI识别关键物体进行局部色彩调整,如《急诊室的故事》中仅改变医疗仪器的指示灯颜色。技术局限是处理复杂场景时出现延迟。

一、色盲人群的视觉困境与情景短剧的破局之道

传统视频内容制作往往基于正常色觉设计,导致色盲观众难以分辨关键情节元素。某知名视频平台调研显示,87%的色盲用户曾因色彩混淆错过剧情关键点。情景短剧因其场景集中、情节紧凑的特点,成为解决这一问题的理想载体。

二、情景短剧色盲适配的技术演进史

-

第一代技术(2015-2018):简单滤镜叠加 早期尝试使用全局色滤镜,虽改善部分色盲观众的观看体验,却严重扭曲正常观众的色彩感知。代表作品《彩虹便利店》因色彩失真遭到主流观众抵制。

四、行业未来:从特殊需求到主流标准

全球视频平台已开始将色盲友好度纳入内容评级体系。Netflix公布的"色彩包容指数"显示,情景短剧类别的平均得分较其他类型高出22个百分点。这预示着色盲适配不再是小众需求,而是优质内容的标配。

资深点评人观点

视觉无障碍倡导者 陈默: "本文精准捕捉到情景短剧在色彩包容性方面的先锋作用。特别欣赏对第三代智能着色技术的剖析,这不仅是技术升级,更是创作思维的范式转变。"

数字内容分析师 林涛: "数据支撑有力,尤其是各代技术演进的市场反馈对比很有说服力。建议补充各国政策对色盲友好内容的激励措施分析,这对行业投资决策很重要。"

短片导演 阿部健太(日本): "实战要素部分非常实用!我们正在筹备东京残奥会主题短剧集,文中的纹理替代色彩方案直接解决了我们的创作困境。"

色彩心理学家 Dr. Emma Wilkins: "多感官提示系统的案例研究极具启发性。西方制作团队可以借鉴这种东方美学思维——色彩不仅是视觉现象,更是多维感官体验的交汇。"

色彩编码系统的创新应用是突破点之一。先锋制作团队"色界工坊"开发了一套基于明度与饱和度差异的替代配色方案,在不改变正常观众观看体验的前提下,使红绿色盲用户能清晰区分角色服装、场景标记等关键元素。其代表作《咖啡店的误会》采用蓝黄对比替代传统的红绿对立,在色盲测试群体中获得92%的情节理解度。

要素三:动态元数据的应用 新一代流媒体技术允许用户端根据个人色觉类型实时调节视频参数。这意味着同一部情景短剧可自动呈现为适合正常色觉、红绿色盲或蓝黄色盲的多个版本。

要素二:跨色觉测试流程 顶尖工作室已建立包含各类色盲人士的预审小组。数据显示,经过三轮色盲测试的作品,用户留存率平均提升37%。

要素五:包容性美学教育 专业院校新增"全色觉导演"课程,培养既懂艺术表达又具备色彩包容性思维的新生代创作者。学生作品《灰色彩虹》用光影变化表现色彩情感,获国际无障碍电影节评审团特别奖。

要素四:多感官提示系统 获奖短剧《香氛谋杀案》创新性地将特定气味与角色关联——当反派出现时伴随薄荷香,突破单一视觉叙事的局限。

技术前瞻:MIT媒体实验室正在研发"神经色彩映射"技术,通过EEG头戴设备实时监测观众大脑对颜色的感知差异,动态调整画面。该技术预计2026年首次应用于互动情景短剧《记忆调色盘》中。

这场静默的色彩革命正在改写视频内容的游戏规则。当情景短剧打破色觉的藩篱,它不再只是娱乐产品,更成为连接不同感知世界的桥梁。下一次当您观看短剧时,不妨闭上眼睛几秒钟——或许您会发现,最好的故事从来不止一种打开方式。

色盲世界的色彩革命:情景短剧如何打破视觉认知边界

在视觉内容爆炸的数字时代,一个特殊的群体——色盲人群——长期被主流媒体忽视。据统计,全球约3亿人患有不同程度的色觉缺陷,其中红绿色盲占比最高。情景短剧作为一种新兴的视频形式,正悄然掀起一场针对色盲观众的"色彩平权运动"。本文将深入探讨这一领域的创新实践与未来趋势。

相关问答

- 如何提高托福听力?

- 答:9.建议DVD的discovery,走遍美国,新概念3,和friends如果真题目你都吃透了,熟悉的不能再熟悉了,建议以上资料,理由:DVD的discovery有字幕,而且属于科普,走遍美国口语性强,可以适当背背,新三也是比较接近长对话,friends视觉影响强,总之请选择有视频的英语联系资料,人类对于语言和观念上有差别,只要不是瞎子